Commémoration du 11 Novembre

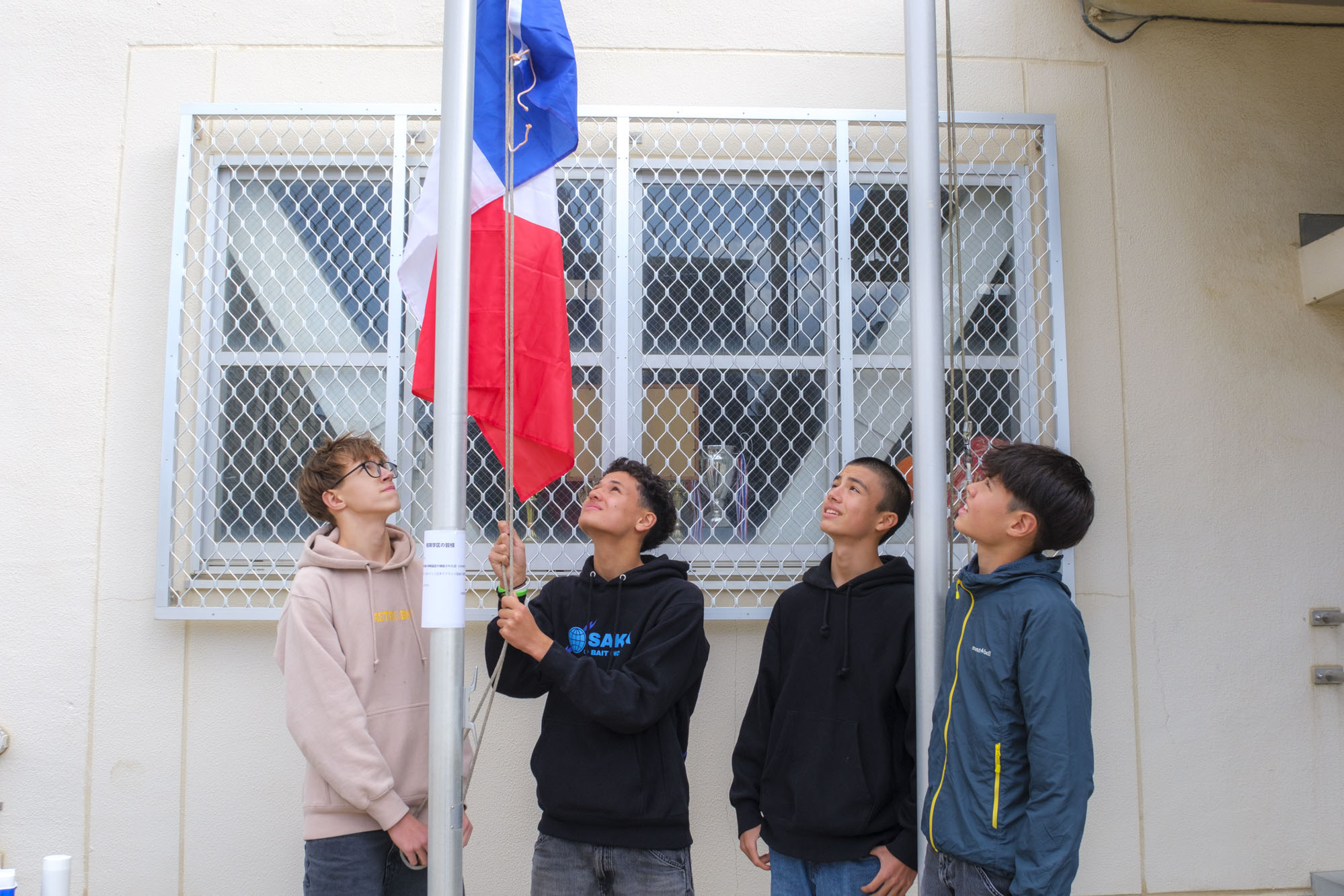

La commémoration de l’Armistice de 1918 a débuté ce lundi 10 novembre au Lycée Français International de Kyoto, avec le pavoisement de la cour du lycée aux couleurs tricolores.

Les élèves de tous âges – de la maternelle au lycée – se sont réunis pour lever le drapeau français et partager un moment de mémoire et de transmission.

Ce geste symbolique marque la première phase de la commémoration, unis autour des valeurs de paix, de respect et de fraternité.

Et pour prolonger cet hommage, vous pouvez toujours acheter le Bleuet de France, symbole de solidarité nationale et de soutien aux anciens combattants, aux victimes de guerre et à leurs familles.

Les élèves du Lycée Français International de Kyoto sont partis à 7h30 de Kyoto pour rejoindre Kobe, où les attendait une journée exceptionnelle d’histoire, de citoyenneté et de mémoire. Ce déplacement s’inscrivait pleinement dans le cadre des programmes d’Histoire, d’Éducation morale et civique et de la spécialité HGGSP, impliquant les élèves de 4e, de Première et de Terminale, tous engagés dans un travail de compréhension du passé et de réflexion sur la construction du monde contemporain.

Après leur arrivée au pied du Mont Futatabi, les élèves ont entrepris une randonnée matinale à travers les sentiers ombragés qui mènent au cimetière des étrangers de Kobe. Marcher ensemble, dans la fraîcheur du matin, leur a permis d’entrer progressivement dans la solennité de cette journée et de vivre un moment collectif en plein air avant la cérémonie.

Au sommet, près du cimetière, les élèves ont pris place aux côtés des participantes et participants venus pour l’hommage, parmi lesquels Madame la Consule générale de France, Sandrine Mouchet, son homologue allemande, Madame Melanie Saxinger, le Colonel Le Ray, ainsi que les élèves de l’école allemande. C’est là, dans ce lieu chargé de mémoire et dominant la baie de Kobe, que la commémoration de l’Armistice a débuté.

À 12h00, Madame la Consule générale de France a prononcé le discours d’ouverture, rappelant l’importance du souvenir et la nécessité de transmettre l’histoire aux jeunes générations. À 12h08, la Consule générale d’Allemagne a pris la parole, prolongeant ce moment de fraternité franco-allemande, au cœur même de cette journée dédiée à la paix. Les deux consules ont ensuite déposé leurs gerbes à 12h10, un geste simple et solennel marquant l’union de deux nations autrefois ennemies et aujourd’hui profondément liées par leur engagement commun pour l’Europe.

À 12h15, les élèves du Lycée Français International de Kyoto ont offert un discours émouvant avant d’interpréter l’hymne européen, chanté sur l’air de l’Hymne à la joie. Les élèves de l’école allemande ont ensuite entonné leur chant, créant un dialogue musical entre les deux établissements. Le Consulat général de France a offert à 12h30 une collation préparée par la boulangerie BIGOT, institution historique.

La journée s’est poursuivie à 13h30 avec le déplacement vers le carré français du cimetière, où reposent les marins victimes de l’incident de Sakai en 1868. À 13h55, chacun s’est mis en place autour des tombes et du porte-drapeau dans un silence respectueux. À 14h00, Madame la Consule générale de France a prononcé un discours rappelant la portée historique de cet épisode méconnu, avant de déposer une gerbe en compagnie du Colonel Le Ray.

Les élèves ont ensuite présenté le drapeau du Souvenir français et déposé des fleurs sur les tombes des marins tués à Sakai. Ils ont prononcé un discours particulièrement marquant, rédigé en français, japonais et anglais, retraçant les faits avec une sensibilité remarquable. Leur texte évoquait le drame du 7 mai 1868, la méfiance entre deux mondes qui se comprenaient mal, la fin du shogunat Tokugawa et la transition de l’ère Meiji, ainsi que les conséquences symboliques de cet affrontement entre soldats français et samouraïs du clan de Tosa. En reliant cet épisode éloigné aux tensions internationales qui marqueront les décennies suivantes, les élèves ont su donner une profondeur contemporaine à ce moment d’histoire.

À l’issue de ces discours, le Colonel Le Ray a lancé la minute de silence par un solennel « Aux morts ! ». Conformément au protocole, un élève du LFIK a mis le drapeau en berne. Trente secondes plus tard, la Marseillaise, entonnée par les élèves du Lycée Français International de Kyoto, a résonné entre les pierres blanches du carré français, donnant à ce moment de recueillement une intensité particulière.

Cette journée du 11 novembre, devenue un hommage à tous les morts pour la France au-delà de la seule Première Guerre mondiale, a permis aux élèves de mêler réflexion historique et engagement citoyen. Entre la randonnée matinale jusqu’au Mont Futatabi et les cérémonies de Kobe, ils ont vécu une expérience à la fois pédagogique, humaine et profondément symbolique. Cette commémoration a une fois encore illustré la force du souvenir et l’importance de préserver la paix.

Le discours de nos élèves

En francais, japonais et anglais.

Mesdames, Messieurs, chers camarades,

Aujourd’hui, nous évoquons un épisode oublié mais révélateur des tensions du XIXᵉ siècle : l’incident de Sakai, survenu en 1868, dans le port japonais du même nom, près d’Ōsaka.

Un drame à la croisée de deux mondes : celui du Japon des samouraïs, et celui de la France impériale, en pleine expansion maritime.

Ce jour-là, une chaloupe de la corvette française Dupleix effectue de simples relevés hydrographiques. À terre, les marins se promènent, insouciants.

Mais des samouraïs du clan de Tosa, chargés du maintien de l’ordre, ouvrent soudain le feu.

Onze Français tombent, parmi eux le jeune aspirant Charles Guillon, vingt-deux ans à peine.

En réponse, vingt samouraïs furent condamnés au seppuku, le suicide rituel.

Le 7 mai 1868, onze d’entre eux s’exécutèrent dans l’enceinte du temple Myōkōkuji, sous les yeux du commandant Abel-Nicolas Bergasse du Petit-Thouars, qui interrompit la cérémonie après le onzième mort.

Cet événement tragique n’est pas un simple affrontement : c’est le choc de deux visions du monde.

Le Japon vit alors la fin du shogunat Tokugawa, et le début de la Restauration Meiji : une époque où le pays s’ouvre malgré lui à l’Occident.

Les samouraïs de Tosa, fidèles à la devise sonnō jōi — « révérer l’empereur, expulser les barbares » — voyaient les étrangers comme une menace à la souveraineté japonaise.

Pour la France, au contraire, il s’agissait d’affirmer sa puissance et sa présence en Asie, face aux autres empires.

Ce drame aurait pu entraîner la guerre, mais il donna lieu à une scène d’une rare intensité :

une armée japonaise exécutant ses propres guerriers, dans un rituel d’honneur, sous le regard d’un officier français bouleversé.

L’incident de Sakai illustre la violence des rencontres entre civilisations, et la difficulté de comprendre l’autre sans l’imposer.

Les récits français et japonais ont longtemps divergé : les uns parlent d’agression, les autres de défense.

Mais l’histoire n’est pas faite pour juger : elle sert à comprendre.

Aujourd’hui, les marins français reposent à Kōbe, sous une croix de granit, tandis que les samouraïs reposent à Sakai, dans le calme d’un temple.

Deux mémoires, deux regards, un même silence.

Et si nous évoquons cet épisode en ce 11 novembre, jour de mémoire et de paix,

c’est parce que ces tensions locales annonçaient déjà les rivalités des grandes puissances :

la guerre de 1870, la chute du Second Empire, la perte de l’Alsace-Moselle,

et, dans la même logique, quelques décennies plus tard, la Première Guerre mondiale.

De petits incidents deviennent parfois les signes avant-coureurs des plus grands drames.

Et aujourd’hui encore, à notre époque de tensions renouvelées et de nouvelles puissances montantes — notamment en Asie —,

le souvenir de Sakai nous rappelle combien la paix et la compréhension sont fragiles.

Raconter l’incident de Sakai, c’est honorer la mémoire de ceux qui sont morts loin de leur patrie,

mais aussi réfléchir à notre responsabilité de citoyens du monde.

Souvenons-nous enfin que ces morts, Français comme Japonais,

ont vécu un moment où le monde changeait,

et leur histoire nous invite à mieux comprendre le présent.

Je vous remercie.

Sur le drapeau de la première Armée française de libération, surnommée Rhin et Danube

(lecture par un élève)

La 1re Armée française est le nom donné aux unités militaires commandées par le général de Lattre de Tassigny à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de 1944 à 1945. C’est la principale composante de l’Armée française de libération. Elle a été surnommée Rhin et Danube en raison de ses victoires remportées sur le Rhin et le Danube entre mars et avril 1945.

Elle a participé à restauration de la souveraineté française, du régime républicain et de ses valeurs. Son chef, le général de Lattre, mandaté par le général De Gaulle, a représenté la France lors de la signature de la capitulation du IIIe Reich à Berlin le 8 mai 1945.

Ses soldats ont participé à la libération d’un tiers du territoire français à compter du débarquement de Provence (août 1944) jusqu’aux batailles des Vosges et d’Alsace. Ils ont également libéré des populations allemandes du totalitarisme nazi dans la région du Bade-Wurtemberg et occupé la ville de Sigmaringen, siège du gouvernement en exil du régime de Vichy.

Composée de 400 000 soldats à son apogée, la 1ère armée était originellement constituée d’unités de l’Armée d’Afrique issue des colonies françaises, composée par des Maghrébins, des Pieds-Noirs, des Africains subsahariens et de Français de métropole.

Après le débarquement de Provence, la 1ère Armée a été renforcée par l’incorporation de 150 000 Résistants des Forces françaises de l’Intérieur (FFI).

Au total, 17 000 hommes et femmes engagés dans la 1ère Armée ont perdu la vie, 41 000 d’entre eux ont été blessés.